Luogo: Trieste, Via Giacomo Matteotti, 12

Autore: Carlo Celli, Luciano Celli, Dario Tognon; Nicola Assanti (strutture)

Cronologia: 1966 | 1973

Itinerario: Spazio sacro e memoria

Uso: Chiesa

La chiesa di Santa Teresa è una delle numerose architetture realizzate dallo studio Celli – Tognon a Trieste. Situata in posizione angolare all’interno di uno dei grossi isolato urbani che caratterizzano la zona di costruzione tardo settecentesca denominata Borgo Franceschino. La disponibilità di un lotto in posizione angolare suggerisce ai progettisti numerosi stimoli, contrariamente il contesto urbano circostante costituito da edifici residenziali ottocenteschi è dagli stessi quasi totalmente ignorato. L’edificio ospita, oltre all’aula liturgica una cripta e le opere parrocchiali per uno sviluppo complessivo di quattro livelli fuori terra e uno interrato. Gli elementi che compongono l’edificio sono estratti dai diversi riferimenti spesso utilizzati dai progettisti le cui professionalità spaziano dal design all’urbanistica ella scultura.

L’edificio è impostato su un imponente basamento pieno sul quale si inseriscono i volumi cilindrici che identificano dall’esterno lo spazio occupato dall’aula liturgica che corrisponde ai primi due livelli dell’edificio. Tale basamento è sezionato e traslato verso l’alto in corrispondenza dei due ingressi, l’accesso principale all’aula su via Manzoni e l’accesso alle scale che portano alle opere parrocchiali situate ai piani superiori su via Matteotti.

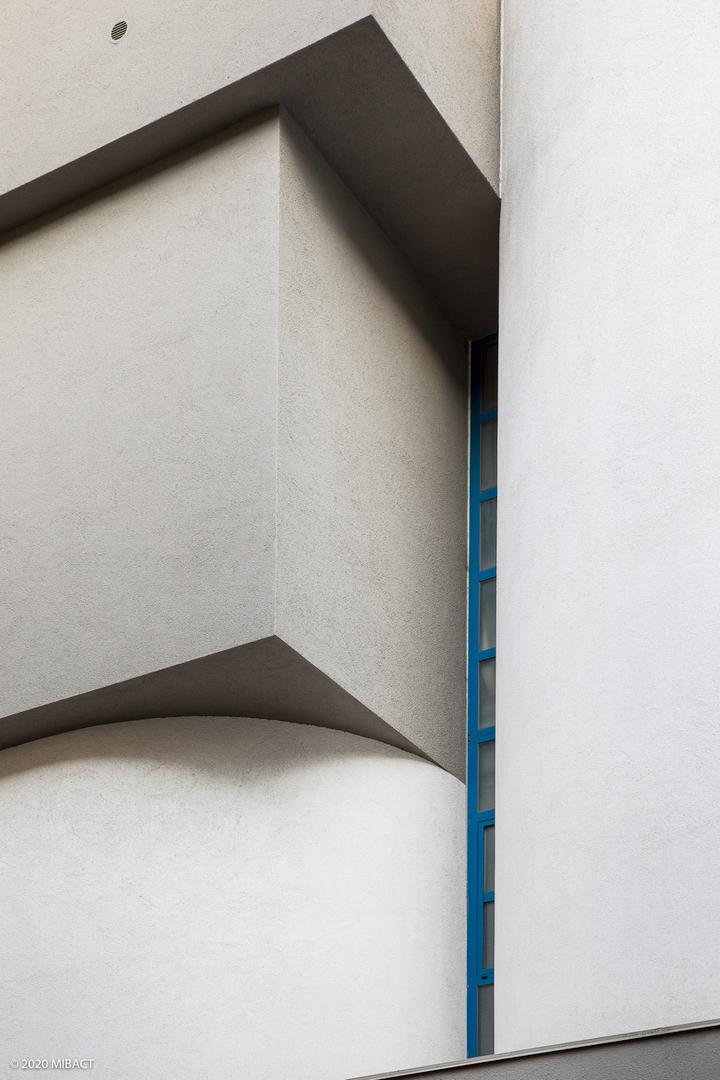

Al fine di sfruttare la massimo lo spazio a disposizione i progettisti decidono di utilizzare i primi due piani per la realizzazione dell’aula occupando l’intera superficie del lotto, le opere parrocchiali vengono realizzate ai piani superiori attestandosi in corrispondenza del filo stradale lasciando vuota la parte interna del lotto. Gli ambienti progettati sviluppano delle superfici di prospetto con una complessa articolazione volumetrica con aggetti progressivi conclusa da una fascia piena.

Due imponenti cilindri tra loro connessi e intersecati alternativamente ad altri elementi della costruzione definiscono la soluzione d’angolo. Elemento distintivo dell’edificio questi svettano rispetto all’altezza complessiva del blocco e in cima a cavallo tra i due è posta la croce che consente di individuare la funzione religiosa dell’edificio.

Nonostante l’edificio si trovi in continuità con altre costruzione, andando a saturare lo spazio disponibile di un isolato preesistente, non si evince la ricerca di dialogo con gli edifici adiacenti ne con l’ambiente urbano circostante. Ad evidenziare questo atteggiamento si nota come la nuova costruzione, supera con un leggero aggetto dell’ultimo livello il filo murario che accomuna tutte le costruzioni che prospettano sul crocevia.

L’interno dell’aula è progettato secondo i criteri post-conciliari, l’ambiente di forma rettangolare presente una simmetria planimetrica totalmente stravolta negli alzati. Le due pareti laterali sono caratterizzate dalla presenza in vista della struttura portante in colonne di calcestruzzo. Queste ultime, appaiono ben evidenti per tutta l’altezza sul lato sinistro, sul lato destro invece sono visibili solo in corrispondenza del basamento visibile su strada. Queste infatti scompaiono alla vista interna a metà dell’altezza complessiva dell’aula per essere inglobate nell’impaginato esterno del prospetto creando, in corrispondenza di quest’ultimo, una alternanza di colonne dal diametro differenziato.

La doppia altezza utilizzata per l’aula consente la realizzazione di un matroneo in corrispondenza della facciata e di un coro rialzato posto sopra il presbiterio. La ricerca di asimmetria è perseguita all’interno dell’aula anche attraverso il posizionamento del presbiterio che si innesta su di una direttrice inclinata rispetto alla geometria dell’ambiente.

L’illuminazione dello spazio interno è garantita da ampie finestrature collocate tra i volumi cilindrici in facciata e dietro le colonne strutturali, in modo tale da essere celate alla vista sul prospetto esterno. Internamente le fasce finestrate si sviluppano verticalmente, salvo essere interrotte dalla presenza di una importante controsoffittatura che regola la percezione di tutto lo spazio interno intersecando la struttura modulare delle finestre generando ulteriori intersezioni di spaziali e amplificando le modalità percettive dello spazio.

Foto di Luca Girardini – Marco Zorzanello

Testo di Luciano Antonino Scuderi

- Scheda censimento